こんにちは、薬剤師ちょこ(@yakuzaishi.choko)です。

利尿薬の6つの分類の特徴って何だっけ?

と思っている方に向けて、利尿薬6分類の特徴について簡単に解説します。

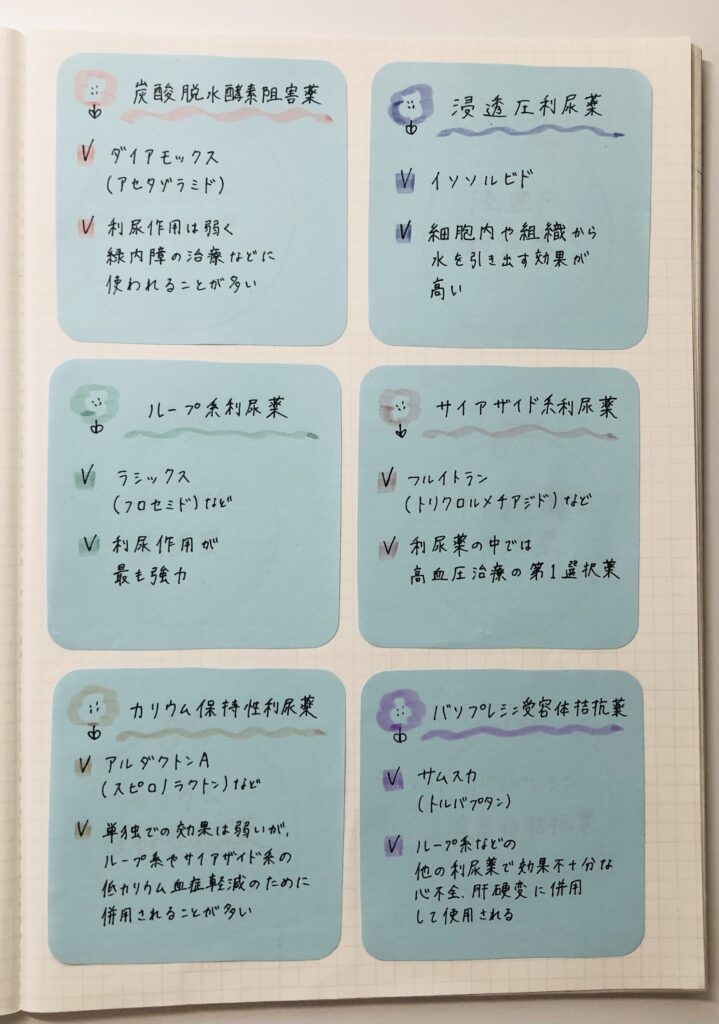

- 利尿薬6分類の特徴

・分類①:炭酸脱水酵素阻害薬

・分類②:浸透圧利尿薬

・分類③:ループ系利尿薬

・分類④:サイアザイド系利尿薬

・分類⑤:カリウム保持性利尿薬

・分類⑥:バソプレシン受容体拮抗薬

今回の記事では、利尿薬6分類の特徴を1分ほどの動画で解説した内容を文字起こししたものです。

(※動画と内容が少し異なる場合もあります)

「文章で読みたい人」や「スキマ時間で確認したい人」はぜひ活用してください。

利尿薬6分類の特徴を動画で確認!

今回、文字起こしした動画はこちらの動画です。

↓この動画はInstagramに掲載したものです。

動画で一度確認したい!という人は上記をクリックしてご覧ください。

他の媒体から見たい方は、下記をクリックすると見ることができます。

それでは、解説していきます!

利尿薬6分類の特徴

今回は、

利尿薬6分類の特徴

について解説します。

分類①:炭酸脱水酵素阻害薬

1つ目の違いは、炭酸脱水酵素阻害薬。

ダイアモックス(アセタゾラミド)

利尿作用は弱く緑内障の治療などに使われることが多い

です。

分類②:浸透圧利尿薬

2つ目の違いは、浸透圧利尿薬。

イソソルビド

細胞内や組織から水を引き出す効果が高い

という特徴があります。

分類③:ループ系利尿薬

3つ目の違いは、ループ系利尿薬。

ラシックス(フロセミド)、ダイアート(アゾセミド)、ルプラック(トラセミド)

利尿作用が最も強力

という特徴があります。

分類④:サイアザイド系利尿薬

4つ目の違いは、サイアザイド系利尿薬。

フルイトラン(トリクロルメチアジド)、べハイド(ベンチルヒドロクロロチアジド)、ヒドロクロロチアジド

類似薬:ナトリックス(インダパミド)、ノルモナール(トリパミド)、バイカロン(メフルシド)

利尿薬の中では、高血圧治療の第一選択薬

です。

分類⑤:カリウム保持性利尿薬

5つ目の違いは、カリウム保持性利尿薬。

アルダクトンA(スピロノラクトン)、セララ(エプレレノン)、ミネブロ(エサキセレノン)、トリテレン(トリアムテレン)

単独での効果は弱いのですが、ループ系やサイアザイド系使用時の低カリウム血症軽減のために、併用されることが多い

です。

分類⑥:バソプレシン受容体拮抗薬

6つ目の違いは、バソプレシン受容体拮抗薬。

サムスカ(トルバプタン)

ループ系などの他の利尿薬で効果不十分な心不全、肝硬変に併用して使用

されます。

もう少し詳しく知りたい人はInstagramの投稿をチェック!

もう少し詳しく知りたい!という人は、

Instagramで投稿しているこちらの記事をご覧ください。

Instagram(@yakuzaishi.choko)でも仕事が楽しくなる薬学知識を発信しています♪

見に来てもらえると嬉しいです

コメント